こんにちは。いおんです。

2018年の大河ドラマ「西郷どん」見ていますか?「島編」では奄美大島の方言に字幕がついたことで話題になりましたね。

このニュースでこんな一文があります。

また、沖永良部島では奄美言葉とも違う沖永良部の言葉を使っているという。

そう、奄美群島では近くの島なのに全く言葉が違うんです。

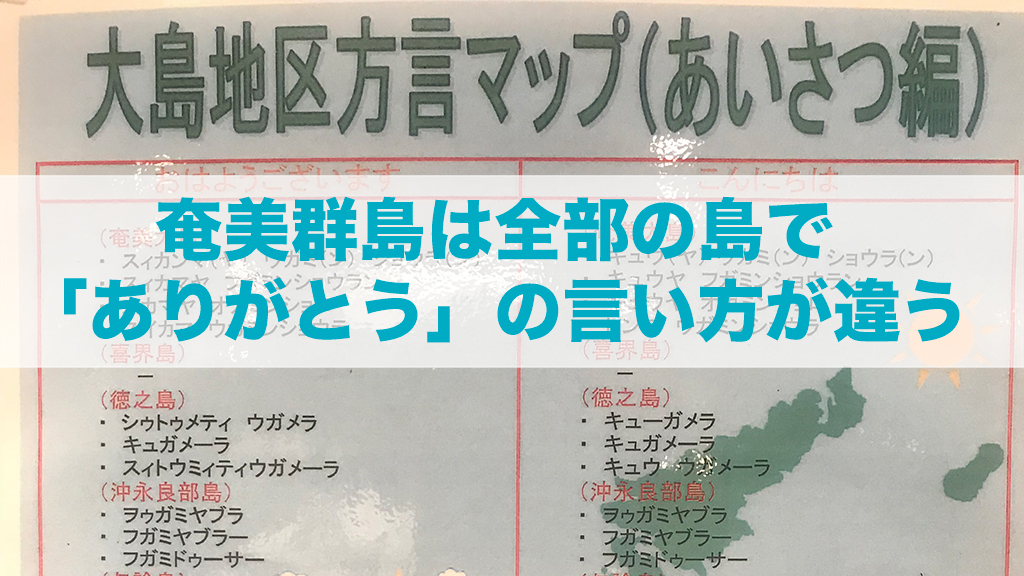

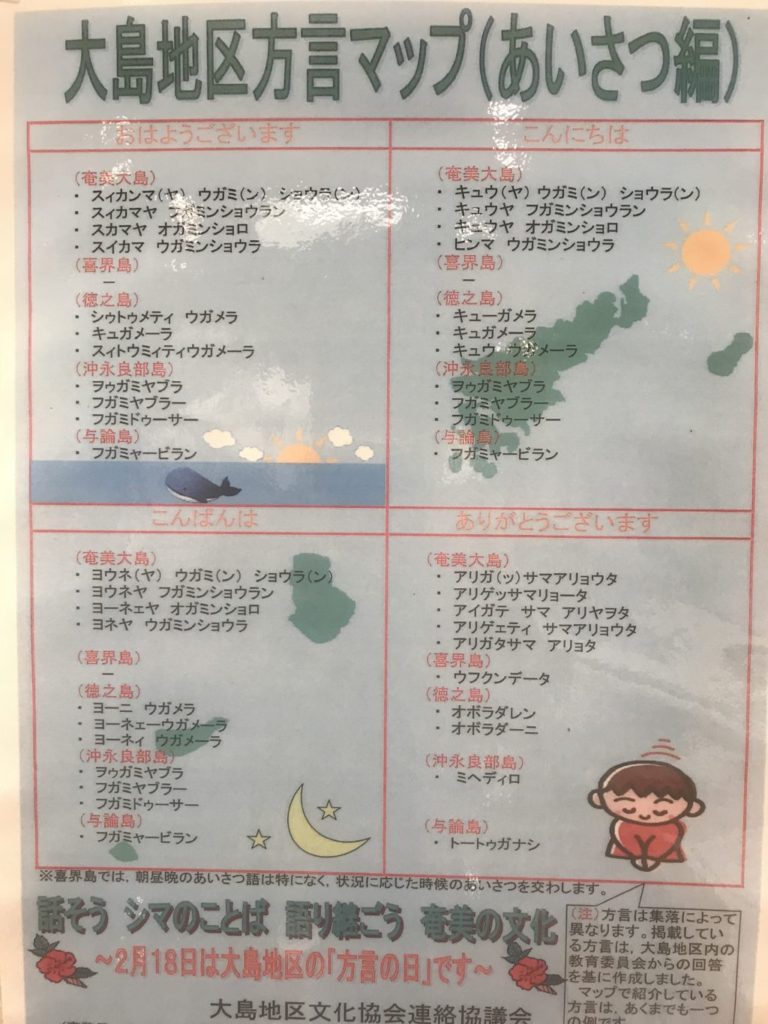

奄美群島の「ありがとう」の言い方の違い

それでは各島の「ありがとう」の言い方をご紹介しましょう。

奄美大島 「ありがっさまりょーた」

喜界島 「うふくんでーた」

徳之島 「おぼらだれん」

沖永良部島 「みへでぃろ」

与論島 「とーとぅがなし」

ね?びっくりするくらい違うでしょ。

奄美大島はまだ「ありが」があるので「ありがとう」の名残があるけど、他のなんてその言葉が「ありがとう」だなんて、聞いても絶対分かりません。

上の画像に載っていますが、「こんにちは」は・・・

奄美大島 「きゅうや うがみん しょーらん」

喜界島 「ー」

徳之島 「きゅーがめら」

沖永良部島 「をぅがみやぶら」

与論島 「ふがみゃーびらん」

・・・伝言ゲームでもしていたのでしょうか。似てるような気もするけど全然違う。

喜界島にいたっては、「おはよう」「こんにちは」「こんばんは」にあたる言葉がないんですね。

同じ島でも言葉が違う

奄美大島の空港に着くと、「いもーれ!奄美大島」と書かれた看板を目にします。いもーれ、サッカーの長友選手が使ってたやつじゃないですよ。あれはアモーレ。(笑)「いもーれ」は「いらっしゃい」という意味です。

奄美大島の南に行くと瀬戸内町の古仁屋の町に行くトンネルの手前にまた「いらっしゃい!瀬戸内町」という意味の看板があります。しかしここに書かれているのは「うもーり!瀬戸内町」。もうなんか五段活用みたいになってますよね・・・

こんな感じで同じ奄美大島でも少し言葉が違うのです。島の人同士だとイントネーションが違うらしく、奄美市の人なのか瀬戸内町の人なのかは言葉を聞くだけで分かるんだとか。

ちなみに喜界島でも「いらっしゃい」は「うもーり」です。でも徳之島は「かんもーれ」。沖永良部島は「めんしょり」。与論島は「うぁーちたばーり」です。

島でよく食べられるマガキ貝という貝があるんですが、これは奄美大島の名瀬地方だとトビンニャ、瀬戸内地方だとテラダ、与論島だとティダラです。

頭がクラクラしてきたでしょ?方言なんてレベルじゃなく、別言語です。奄美群島の言葉を全部話せるようになったらトリリンガルどころじゃない。5ヶ国語話せるレベルです。

島ごとの文化や歴史がオモシロい

近い島なのに、なんでこんなに言葉が違うのか。そこがまさにぼくが奄美群島に魅かれたポイントなんです。

奄美群島はもともと島独自の文化が発達していたのです。この時代を特に階級などもなく、部落ごとで生活をしていた。ちょうど奈良時代くらいまでです。この時代を奄美世(あまんゆ)と言います。

その後、平安から室町の初期の頃までは按司と呼ばれる首長が統治する階級社会になります。この時代が按司世(あじゆ)。そして1440年ごろから琉球王朝が奄美群島を支配します。1466年に喜界島まで制圧され、那覇世(なはゆ)が始まります。

1609年、薩摩藩が奄美に侵攻しだした頃からは明治維新までは大和世(やまとゆ)と呼ばれ、それから太平洋戦争までは勝手世(かってゆ)、アメリカ領地だった8年間はアメリカ世と言われています。

単純に統治したと言っても、場所によって勢力は違います。沖縄の北の端から島の姿が見える与論島は、奄美大島に比べて琉球の影響が大きかったですし、薩摩に近い奄美大島や徳之島は、江戸時代に薩摩藩の弾圧が強かったですが与論島はそこまでではなかったと聞きます。

島によって琉球の文化と薩摩の文化のブレンド具合が違うんです。そこに元々あった島の文化や島の環境が影響し合って、より独自のものになっていく。

闘牛があるのは徳之島だけだし、鍾乳洞が発達しているのは沖永良部島だけ。アマミホシゾラフグが確認されているのは奄美大島だけだし、与論献奉なんてお酒の飲み方をするのは与論島だけ。

奄美群島のどこかに来たことがある人は、ぜひ他の島にも訪れてみて欲しい。言葉や文化、歴史にちょっとだけでも興味を持って欲しい。そしたらきっと、ぼくと同じように奄美群島の魅力に引き込まれてしまいますよ!